平凉红牛:一部崆峒档案里的产业发展史

翻开尘封的档案,清晰地记录着一行关于平凉人养牛的文字:“平凉黄牛体躯匀称、肌肉丰盈,尤以赤色毛系者肉质最佳。”这份写于半个世纪前的记载,正是今日“平凉红牛”国家级标志性产品的历史序章。作为档案工作者,我们以尘封卷宗为钥,开启平凉从传统牧牛到上亿级特色产业的历史蝶变。

据《平凉市志》记载,早在1940年前,平凉就引进荷兰奶牛、秦川牛、早胜牛及黑白花奶牛。民国9年(1920年),平凉县养大家畜22365头,其中牛5969头;民国32年(1943年),养大家畜16073头,牛8394头;1949年平凉解放后对家畜家禽进行统计,其中大家畜有32148头,牛的存栏数15235头。实行农业合作化前,大小家畜均属私有户养殖,北部塬区、川区、南部前山区以舍养为主,南部后山区以放牧为主。农业合作化后,牲畜折价入社,普遍实行社有户养,允许社员养自留畜,大家畜数量快速增长,1957年统计时已增长到52881头,其中牛占比较多。

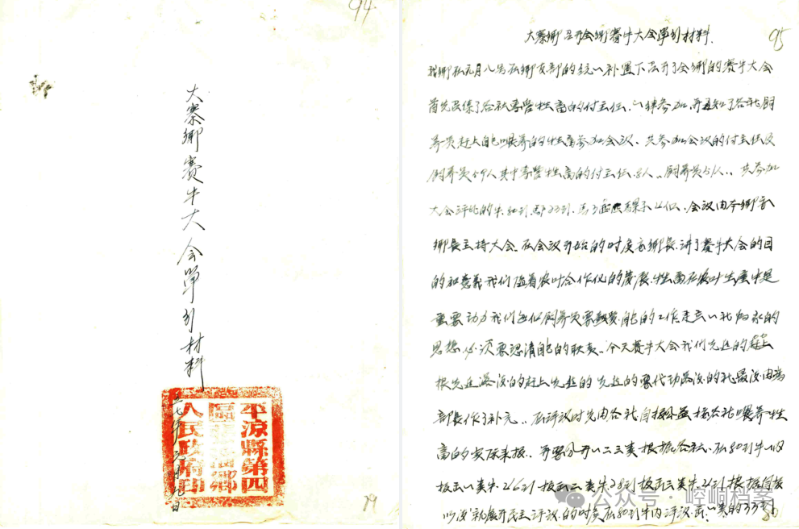

在这一阶段,就有了“赛牛大会”的最早记录,崆峒区档案馆馆藏档案中1957年元月九号《大寨乡召开全乡“赛牛大会”单行材料》的标题尤为醒目,简单的三页材料就将大会的目的、意义、过程、结果记录得完完整整。其中有一段是这样写的:“随着农业合作化的发展,牲畜在农业生产中是重要动力,每个饲养员要热爱自己的工作,认清自己的职责,统一思想,统一行动。今天的赛牛大会就是要让落后的赶上先进的,先进的带动落后的,为全乡牲畜发展带一个好头。”大赛最终评选出一类牛33头,二类牛27头,三类牛20头。大会最后在牲畜管理方面进行了经验交流:从牛拌草谈到了牛饮水,从草料干湿度谈到了熟油渣喂养,从生育经验谈到了卫生管理,从带土的草不能喂牛到牛要定时晒太阳等一系列问题,这是那个年代,对于牛这一自古必不可少的“生产力发展”所尽的有益探索。

1957年大寨乡“赛牛大会”单行材料

1976年平凉县三合公社(今寨河乡)《关于发展母牛繁殖场的报告》送至上级案头,报告中记录:“在上级党组织的关怀和帮助下,七五年我们办起了母牛繁殖场,先后投入七千元购回母牛30头,但还不能给农业发展提供充足的动力,经过讨论,现母牛繁殖群需增加到50头,需再购买20头母牛,两头种公牛,还需资金壹万元,请上级帮助解决。”报告中还一同汇报了苜蓿种植、圈棚建设、饲养员培养等情况,确保耕牛大发展。

1977年,索罗乡《关于养牛为主迅速发展畜牧业的报告》首次提出摒弃传统“打浪山”养殖模式,建设通风式牛棚,并提出“冬有暖圈、夏有凉棚”的养殖模式。不论是经验交流、母牛繁殖还是圈棚建设均处于“量变”的传统役用阶段,直至改革开放“平凉红牛”才从自然散养进入了全面培育良种的“质变”阶段。

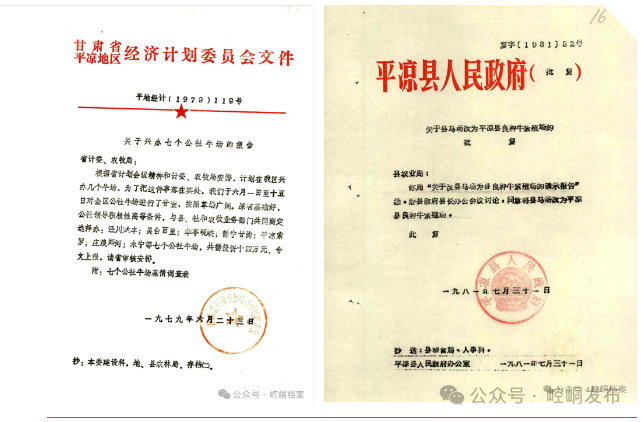

时间来到了1979年6月23日,甘肃省经济计划委员会和平凉地区经济计划委员会联合发文,计划在泾川汭丰、灵台百里、华亭砚峡、平凉索罗等地兴办七个牛场,望各地尽快落实。这是改革开放后首次要求各地兴办专业化牛场的文件,给予了各地政策上的松绑和发展商品经济的信号。

1981年7月31日,县农业局收到平凉县人民政府《关于县马场改为平凉县良种牛繁殖场的批复》,体现出由上而下开始了对牛产业发展的重视。

1983年西阳乡延续传统,举办了改革开放后的首个“赛牛大会”,在“赛牛大会”的开幕词中首提“大力发展畜牧业脱贫致富”的口号;以当时的经济发展水平为基础,“赛牛大会”选出一等奖21户,二等奖45户,三等奖73户,分别给予农户15元、10元、6元的奖励。

1979年关于兴办七个公社牛场的报告 (左图)

1981年关于县马场改为平凉县良种牛繁殖场的批复(右图)

1985年《平凉市北原(塬)七乡黄牛基地建设可行性论证》中提出,充分发挥平凉市牧草资源优势,加快畜牧业向商品转化的步伐,决定以北塬为重点,建设黄牛生产基地。基地范围包括青龙、西阳、寨河、大秦、杨庄、白庙、香莲7个乡,386个合作社、11136户,61103人受益。论证预估1985年养牛15181头,商品量达2400头,1986年养牛19348头,商品量达3480头。至1988年建成商品牛5000头以上的黄牛生产基地,1990年饲养黄牛30000头以上,户均3头,商品量10000头以上,同时还从饲草种植、经济效益、销路推广、管理措施、建设规划等方面进行了分析研究。接着平凉市人民政府向省畜牧厅发出《关于将我市列为商品牛生产基地的请示报告》,双管齐下,平凉牛产业发展在经济扶持和技术创新的帮助下,迎来了“春天”。

1989年《平凉市肉牛基地立项报告》中记录:止八九年平凉市牛存栏数已达7.93万头,出栏商品肉牛1.2万头,总收入1140.51万元。取得的这一成绩离不开黄牛冻精配种和优良秦川牛本交改良当地黄牛相结合技术的推广,离不开养牛专业户、重点户、育肥户的相互配合,更离不开商品经济市场的政策扶持和政府销路的不断推广,平凉市肉牛基地一期工程设想已经完成,第二阶段正式提上日程。下一步将以农业内部经济结构调整为契机,为农户提供改良——繁殖——育肥——屠宰——销售一条龙服务。建设方向是:集中力量,提高优良品种肉牛杂交改良比例及集约化程度,提高出栏率,增加经济效益。采取“抓两翼带驱干”战略,即坚持南山、北塬区繁殖,川原区育肥系统相结合的格局,发展畜产品贸易优势完善、产加销一条龙生产体系,把肉牛生产推向新的阶段。

一个品牌的创建不是简单的养牛、卖牛、收益,还要结合各类生产链条,品种认证、品质认证、品牌认证、文化传播共同起步,才能享誉内外。

1993年柳湖乡泾滩村顺应发展形势,自筹10万元,贷款30万元在泾滩三社创办了占地20亩的牛羊肉屠宰交易市场,经营项目主要有:牛羊肉屠宰、住宿、商业餐饮、文化娱乐等项目,申请报告中写道:“我社组织筹建本场的目的,是为了解决屠宰由分散变为集中,重点解决本社环境脏乱差现象,既解决了生活收入,又改变了村容,国家、集体、个人各有收益。”他们的报告迅速得到了上级部门的认可,“牛羊肉屠宰综合交易市场”不日便创办起来了,从此平凉也有了集中性的专业化屠宰市场。人们卖牛、买牛、批发牛肉也都有了规范化的管理和明确的去处。随着经济的发展和物资的不断丰沛,又兴办了泾滩活畜交易市场、陇东皮毛市场、解放北路蛋禽市场等。同时,牛肉产品的加工、转化也开始发展了起来,比如:牛骨髓、骨制品、皮革厂、皮鞋厂等,培育的名优品牌有“骨胶牌”、“万凌牌”、“崆峒牌”、“陇凉牌”皮革系列。

1995年12月13日,平凉市人民政府向省农业综合开发办公室报告,希望将平凉市列为1996年国家级秸秆养牛示范市,希望省上给于平凉养牛产业的大力支持。

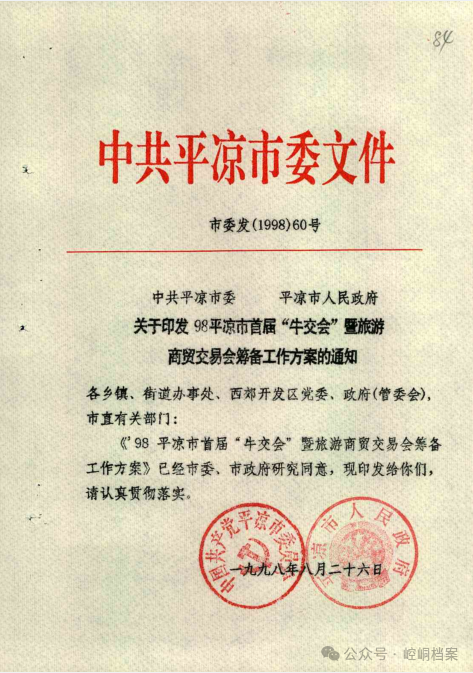

1998年平凉市首届“牛交会”工作方案通知

1998年,平凉市首届“牛交会”暨旅游商贸交易会成功举办,目的是发展畜牧支柱产业、带动龙头经济、活跃城乡商贸交易,从而大展“旱码头”雄风,突出了在当时的发展环境中,平凉“牛”经济的历史地位。这次“牛交会”不仅将产业与文旅结合,更突出了“赛牛大会”的传统特点,为牛产业发展招商引资、信息交流提供平台。

2000年第二届“牛交会”上,以“开放、开发、交流、发展”为宗旨,将节粮、发展优质、高产、高效的品牌化产业提上日程,“创新、走出国门”成为了本次大会的关键词。“赛牛会”活动中,参赛牛有480头,共选出状元牛1头、一等牛5头、二等牛10头、三等牛30头,这次的奖品分别为农用三轮车一辆、摩托车一辆、彩电一台、自行车一辆。两次“牛交会”的成功举办,为“平凉红牛”品牌发展奠定了良好的基础。

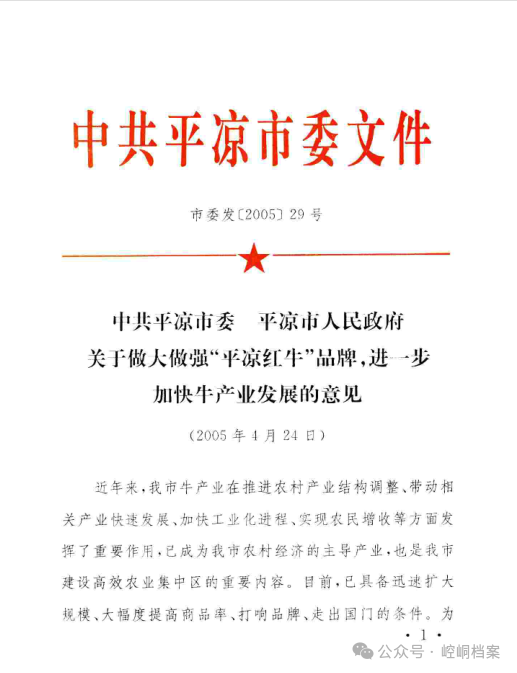

2005年市委文件要求:做大、做强“平凉红牛”品牌

2005年,中共平凉市委发文,要求各县、区做强、做大“平凉红牛”品牌,加快牛产业发展步伐。在坚持原则中明确提出:“坚持品牌战略,强化品牌意识,加快品牌商标注册,实施原产地保护,把‘平凉红牛’做大做强,成为国内外著名品牌”。从此,“平凉红牛”品牌创建荣耀启航。

党的十八大以来,平凉市立足资源禀赋,将红牛产业作为脱贫攻坚和乡村振兴的主导产业,通过政策扶持、科技赋能、品牌打造和全链升级,推动产业从传统养殖向现代化、标准化、品牌化跨越发展。

2013年,平凉市出台《关于加快红牛产业发展的实施意见》,明确“全链开发、集群发展”路径,整合扶贫资金支持规模化养殖。

2018年,经过十几年的种质证明材料提交,“平凉红牛”品牌经国家工商局注册,成为国内首例活牛证明类商标,这也提振了平凉红牛产业进一步发展的信心。接着,崆峒区制定出台了《崆峒区畜牧产业“十三五”发展规划》《崆峒区牛产业转型升级实施意见》《崆峒区牛产业助推脱贫攻坚实施意见》,确定了发展目标,细化了发展思路,审时度势提出养牛收入“六个一”工程,为群众发展牛产业播下希望的种子。

平凉红牛产业化养殖

“念好牛经、发好牛财”,以建设现代畜牧业为方向,以助农增收,精准脱贫,共建小康为目标,全面打赢脱贫攻坚战。牛产业作为脱贫攻坚战中的主导产业之一,各帮扶队为农户制定了“一户一册”精准对接政策,有需要易地搬迁的集中安置搬迁、配套牛棚新建;有需要翻修牛棚的帮助翻修牛棚;有需要提高养牛技术的帮助安排培训;有需要资金扶持的帮助联系银行无息贷款;各村成立养殖农民专业合作社,帮助群众对接市场。一项项政策的落实,一次次深入农户的牛棚对接,使崆峒区3900多户贫困户靠养牛实现了脱贫,占到了崆峒区总脱贫户数的35%。2018年9月,崆峒区正式脱贫摘帽,荣获2018年全省脱贫攻坚奖“先进集体”,牛产业“五动模式”纳入全国产业扶贫典型案例,被国务院扶贫办列为全国脱贫攻坚成就和经验总结县区之一。

2020年以来,在乡村振兴强民富民的发展引领下,平凉红牛产业全链升级,提出了“种、养、加”全链条补贴政策。调整产业结构,首次将红牛产业和绿色生态结合起来,大力发展玉米、苜蓿等优质饲草料种植,初步推行“粮改饲”发展结构,推进畜牧业与种植业、林果业有机结合的循环生态养殖模式,使优质饲草供给成为平凉红牛茁壮成长的源动力。组建完成区、乡、村三级动物防疫体系和肉牛冻配改良体系,采取“政府+科研院所”的院地合作模式,引进中国农科院西部肉牛种质科技创新基地落户崆峒区,开展“平凉红牛”新品种选育,完成“平凉红牛”从地方品牌向独立品种的转化。

2022年,平凉市将牛产业列为九大重点产业链项目之一,全面规划了平凉市牛产业发展方向和目标,全力打造陇东活畜交易市场建设项目,并于2022年9月投入使用,全面构建起种、养、加、贸一体化发展格局,全力推动平凉市红牛产业高质量发展。

陇东活畜交易市场

2024年,平凉市崆峒区国家现代农业产业园项目正式启动,为平凉红牛基地规模化、产业集群化、生产标准化、产品品牌化锻造了新引擎。多个企业和投资者与崆峒区签订“加盟”协议,中滨平凉红牛产业园、大北农集团平凉科技园项目落地建设。凯沣、伊通、丁小龙等平凉红牛品牌,在银川、西安等大中城市开设专卖店18家,培育带货达人11名,全区牛肉产品销量达到1万余吨。同年,平凉红牛入选中国绿色食品发展中心2024年第一批《农耕农品记忆索引名录》,使“平凉红牛”品牌知名度和影响力不断提升。

同时,崆峒区在以“延链、补链、强链”为核心的发展前提下,始终不忘初心,从源头出发,聚焦规模养殖、增量扩群、品种培育、饲草供应、品牌营销等多个方面,出台《关于加强推进平凉红牛扩繁增量的十条政策措施》,为一线“养牛人”提供“真金白银”的补贴。

崆峒区平凉红牛扩繁增量十条政策措施奖补资金发放仪式

2025年2月11日,崆峒区平凉红牛扩繁增量十条政策措施奖补资金发放仪式举行,当天,共兑现奖补资金865万元,充分彰显了区委、区政府大力发展平凉红牛特色产业的坚定决心。8月6日中国共产党平凉市崆峒区第五届委员会第十二次全体会议上提出“聚力打造‘平凉红牛’全国高端肉牛核心产地,”为平凉红牛产业发展确定了新的目标。

拂去历史的尘埃,平凉红牛的产业进化史,是一部由汗水书写、档案见证的奋斗史诗。从黄土塬上“赛牛大会”的质朴初心,到改革开放后科学育种与规模化生产的艰难探索,再到品牌创建与全产业链构建的执着追求,每一步都烙印着政策引领的智慧、科技创新的力量与万千农户的坚韧。这份成功深刻昭示:唯有敬畏历史的根基,方能汲取前行的力量;唯有把握时代的脉搏,勇于变革与创新,才能将地域特色淬炼成产业优势。

站在新的百年起点,平凉红牛的故事远未终结,它承载着过往的光荣与梦想,更肩负着未来的期许与重任。我们有理由相信,这份源自历史深处的“牛劲”,必将驱动平凉红牛产业奔向更加广阔、更加辉煌的未来,在乡村振兴的宏图伟业中,谱写出更加壮丽的新篇章。